Guía de Práctica Clínica para la atención del Trastorno del Espectro Autista en la Infancia en Atención Primaria. Actualización

Guía de Práctica Clínica para la atención del Trastorno del Espectro Autista en la Infancia en Atención Primaria. Actualización

Introducción

Introducción a los trastornos del neurodesarrollo. Diagnóstico precoz del trastorno del espectro del autismo y factores genéticos relacionados.

Los trastornos del neurodesarrollo están descritos en la última edición del Manual Diagnóstico y Estadístico de los Trastornos Mentales como “trastornos que se manifiestan, en general, de manera precoz en el desarrollo y caracterizados por un déficit de desarrollo que produce deficiencias del funcionamiento personal, social, académico u ocupacional” (1).

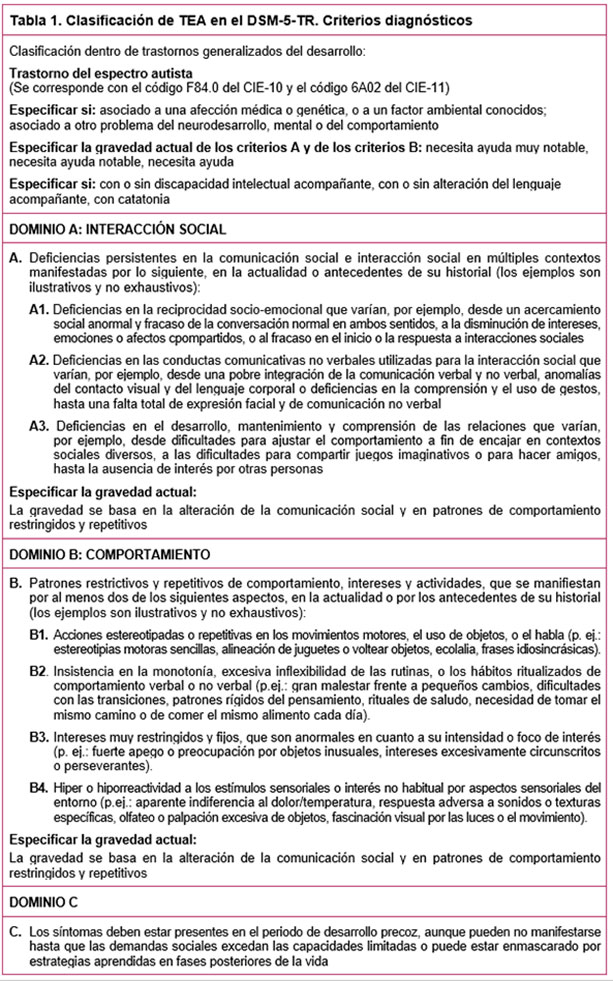

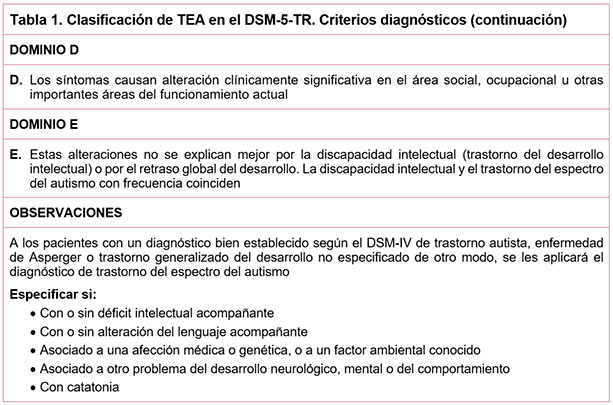

El trastorno del espectro autista (TEA) es un trastorno del neurodesarrollo crónico originado por múltiples factores. El DSM‑5-TR y el sistema de clasificación internacional de enfermedades, CIE-11 lo describe como déficits persistentes en la interacción y comunicación social en las personas que lo padecen, acompañado de un comportamiento, actividades o intereses restrictivos y repetitivos (1,2). Abarca un amplio espectro de manifestaciones clínicas y grados de gravedad, desde casos leves hasta trastornos graves. El CIE-11 incluye la inflexibilidad, además de las características restrictivas y repetitivas del comportamiento, actividades e intereses (2).

El término autismo fue utilizado por Kanner en 1943 para definir un trastorno autista del contacto afectivo caracterizado por deficiencias en la comunicación social y comportamiento sensorio-motor inusual y repetitivo (3). En el mismo sentido, Wing y Gould acuñaron en 1979 el término Trastorno del espectro autista, que fue incorporado en el DSM III en 1980 (4,5). Desde entonces se han producido variaciones en la denominación, definición y clasificación, aunque las características centrales no han cambiado sustancialmente.

El TEA fue dividido en subcategorías en el DSM‑IV y redefinido como un trastorno con un espectro de gravedad en el DSM‑5 publicado en 2013 (6,7). El DSM‑5 expone los criterios diagnósticos actualizados sobre los que se apoya la descripción de TEA (7), en consonancia con el CIE-11 actualizado por la Organización Mundial de la Salud (OMS) (2). En el texto revisado del DSM‑5 publicado en 2022 (DSM‑5‑TR) no se realizaron cambios en cuanto a los criterios diagnósticos o factores de gravedad (1).

Los datos de las últimas décadas constatan un aumento de la prevalencia de TEA, que alcanza el 1 – 1,5 % de la población mundial, con importante variabilidad en las cifras correspondientes a diferentes países y con una proporción 3:1 de hombres frente a mujeres (8). Varios estudios muestran una disparidad de género en el diagnóstico de TEA; en Escocia, el retraso en el diagnóstico de las mujeres con TEA, comparado con los hombres estuvo asociado con el retraso de la derivación de las mujeres para la evaluación por parte de un equipo especializado (9). Otros estudios han observado una dificultad de los equipos profesionales sanitarios para detectar las señales de alarma de posible TEA, especialmente en las niñas y la demanda de las familias para recibir información y un mayor reconocimiento e integración de las mujeres con autismo (10,11).

Los aspectos relacionados con el retraso en el diagnóstico de TEA ponen de relieve la importancia de la detección precoz de los signos de alerta para facilitar el diagnóstico preciso y a una edad temprana. El diagnóstico y seguimiento del TEA requiere la coordinación multidisciplinar de los equipos de Atención Primaria, Atención hospitalaria y unidades de Atención Temprana, con colaboración entre pediatría, neuropediatría, servicios de salud mental infanto-juvenil y otros servicios de atención especializada, para favorecer un proceso asistencial continuo entre equipos de diferentes niveles asistenciales. La familia está involucrada en el proceso de diagnóstico y seguimiento de los niños y niñas con TEA junto con los equipos profesionales sanitarios, para facilitar la detección y derivación, y el mayor beneficio posible para los niños y niñas con TEA. Una buena comunicación con los y las profesionales promueve la participación positiva de las familias en el proceso de diagnóstico y seguimiento de TEA (12). Asimismo, un diagnóstico precoz facilita el apoyo a las familias y el entendimiento del comportamiento del niño o niña, permite la derivación a servicios de diagnóstico, una apropiada intervención en el manejo del cuadro clínico, así como la integración a nivel social y educativo; el conjunto de intervenciones que se favorecen con el diagnóstico precoz tienden a reducir la morbilidad de los niños y niñas con autismo, mejoran los desenlaces de salud y es probable que conduzca a una mejor funcionalidad en la edad adulta (13,14).

En la actualidad no se disponen de marcadores biológicos específicos para el diagnóstico de TEA, y dada la complejidad y variabilidad del cuadro clínico, se requiere un nivel de sospecha alto ante un trastorno del neurodesarrollo en la infancia temprana (15).

En este sentido, se han descrito diversos factores medioambientales y genéticos que podrían estar implicados en el riesgo de desarrollo de este trastorno; los mecanismos epigenéticos que regulan la expresión génica podrían actuar en la conexión entre estos factores, con aumento del riesgo y diferencias en la prevalencia de TEA entre niños y niñas (16).

Algunos estudios han detectado una asociación entre determinadas mutaciones genéticas y el desarrollo de autismo en poblaciones incluidas en bases de datos (17-19). Las técnicas de secuenciación masiva han permitido la detección de variantes y mutaciones en genes localizados en el cromosoma X como causa de algunos trastornos del neurodesarrollo. Se ha observado que entre las alteraciones genéticas que afectan a un solo gen, el síndrome de X frágil es el más frecuente en pacientes con TEA (20).

Existen una gran variedad de instrumentos disponibles para su uso en las diferentes fases dentro del proceso de detección de signos y síntomas de TEA (21).

- Instrumentos de cribado para la detección de trastornos del neurodesarrollo: utilizados en población sana durante las visitas de seguimiento de la salud infantil, o ante la preocupación de los familiares.

- Pruebas de triaje o clasificación: facilitan la detección de señales de alerta temprana de TEA en niños y niñas con una alteración en el desarrollo.

- Otros instrumentos más específicos: son utilizados junto con la valoración clínica para la confirmación del diagnóstico de TEA por profesionales expertos dentro de servicios especializados.

Prevalencia

Los trastornos mentales y del neurodesarrollo se encuentran dentro de las principales causas de discapacidad en el mundo y constituyen la segunda causa de años de vida con discapacidad y la séptima causa de años de vida ajustados por discapacidad (AVAD). En los primeros 14 años de vida, el TEA representa la 4.ª causa de años de vida con discapacidad (23 %) y AVAD (56 %) (22). En las últimas décadas se ha constatado un aumento generalizado de personas diagnosticadas de autismo, con una prevalencia de 0,04 % en el decenio de 1970 y 1 – 2 % en la actualidad (23).

Se han propuesto como posibles factores relacionados con el incremento del diagnóstico la asociación con los criterios diagnósticos del DSM‑IV, mayor sensibilización pública y de los y las profesionales, la mejora de la estrategia diagnóstica y mejor comunicación, la sustitución diagnóstica, por coincidencia con otros trastornos, así como un aumento real de la frecuencia del TEA (13,14).

Según la OMS la prevalencia de TEA en 2023 fue del 1 % (24). Esta estimación representa una cifra media, pues la prevalencia observada varía considerablemente entre los distintos estudios (13). En el estudio GBD 2019 (Global Burden of Disease) que analizó la prevalencia y carga de 12 enfermedades mentales entre 1990 y 2019 en 204 países, se estimó una prevalencia mundial de autismo de 28,3 millones en 2019 (intervalo de confianza (IC 95 % entre 23,5 y 33,8), de los cuales 21,6 millones eran hombres (IC 95 % entre 18 y 25,8) y 6,7 millones eran mujeres (IC 95 % entre 5,4 y 8,2). (22).

Con el objetivo de actualizar la información sobre prevalencia, se llevó a cabo una revisión sistemática y metaanálisis de estudios de prevalencia de TEA a nivel mundial (25). Se incluyeron 74 estudios, en los que se mostró una variabilidad en la prevalencia desde 0,02 % en China a 3,66 % en Suecia. Europa y Asia son los continentes con menor prevalencia (0,5 % y 0,4 % respectivamente), frente a América, África y Australia (1 %, 1 %, 1,7 % respectivamente). Entre las posibles causas de variabilidad en la prevalencia se destaca el hecho de que el TEA sea definido como un espectro con características diversas, el nivel de conocimiento variable entre los diferentes países, diferencias culturales en la interpretación del comportamiento infantil, variabilidades en los instrumentos de cribado y criterios diagnósticos, falta de instrumentos diagnósticos adaptados a diferentes culturas, año de evaluación, y diferencias en la muestra y población de estudio. Otra revisión sistemática estudió la prevalencia de autismo desde 2012 a 2021 a nivel mundial, y encontró una media de 1 % en los estudios incluidos, y también detectó una amplia variabilidad, con un rango entre 0,01 y 4,36 % (26).

Los resultados sobre prevalencia del proyecto «Autism Spectrum Disorders in Europe» (ASDEU) fueron muy variables entre 12 países participantes. En 631 619 niños y niñas examinados entre 7 y 9 años se observó una prevalencia promedio estimada de 1,22 por 100 con variaciones entre 0,4 y 3,1 por cada 100. El estudio que se realizó en Gipuzkoa como parte de este proyecto mostró una prevalencia del 0,59 % (con un IC del 95 % entre 0,48 % y 0,73 %) (27).

Un estudio transversal en el marco del proyecto EPINED (Neurodevelopmental Disorders Epidemiological Research Project), realizado en Tarragona, estimó una prevalencia de 1,55 / 100 en el rango de edad entre 3 y 5 años; y 1 / 100 entre 10 y 12 años (28).

Variabilidad en la práctica clínica y repercusiones sanitarias

En anteriores versiones de DSM y CIE existía una variabilidad en la clasificación, que se ha unificado a partir del DSM‑5 y CIE-11 (23).

La CIE-11, al igual que el DSM‑5-TR, agrupa las características de autismo en 2 áreas principales, un área que incluye déficits persistentes en la capacidad para iniciar y mantener la reciprocidad en la interacción y la comunicación social y una segunda área que abarca una serie de pautas de comportamientos e intereses restringidos, rígidos y repetitivos. Los déficits se inician, en general, en la infancia temprana y deben ser lo suficientemente importantes como para generar un impacto negativo personal, familiar, social, educativo, ocupacional o de otras áreas importantes del funcionamiento (23). En ocasiones un desarrollo neurológico atípico puede tener un impacto significativo en el funcionamiento de las personas, pero no necesariamente alcanzaría el umbral de diagnóstico para considerarlo un trastorno (15).

Además de la clasificación descrita en el DSM‑5-TR, se ha propuesto otra clasificación basada en las directrices de la clasificación internacional del Funcionamiento, de la Discapacidad y la Salud (29), con una versión dirigida a la infancia y adolescencia (CIF-IA), desarrollada para ser utilizada universalmente en los sectores de la salud, educación y servicios sociales (30). La CIF-IA, define los componentes de la salud y los componentes del bienestar relacionados con la salud, sobre la base de dos dominios definidos por 2 términos genéricos: 1) Funcionamiento, que abarca todas las funciones corporales, actividades y participación; 2) Discapacidad, término que engloba las deficiencias, limitaciones de la actividad y restricciones en la participación. Además, se incluye el término y el concepto de una demora o retraso en la aparición de las funciones, estructuras, actividades y participación en la asignación de un calificador de gravedad. La demora o retraso es utilizado como calificador universal de las funciones y estructuras corporales, así como de las actividades y participación, lo que permite documentar la extensión o magnitud de los retrasos o demoras en la aparición de funciones, estructuras y capacidad y en el desempeño de las actividades y la participación de los niños y niñas, reconociendo que la gravedad de los códigos del calificador puede cambiar con el tiempo.

Algunas guías sobre TEA, como la National Guideline for the Assessment and Diagnosis of Autism Spectrum Disorders in Australia han incorporado las directrices de esta clasificación, con el objetivo de que el proceso de evaluación del TEA se realice en un marco holístico, dentro de un contexto, y propone que las derivaciones estén basadas en el funcionamiento y las necesidades de la persona con TEA (15, 31)[1].

Otro aspecto de gran variabilidad en la práctica clínica es el uso de instrumentos o escalas de valoración de los signos y síntomas de TEA, que requieren la evaluación de su rendimiento en diferentes etapas dentro del proceso diagnóstico, así como la validación en el contexto y población donde van a ser utilizadas.

La prevalencia de TEA se ha visto influida por las variaciones en las clasificaciones del TEA en las diferentes versiones del DSM y por las modificaciones en la denominación del problema de salud. Estas circunstancias han dificultado el establecimiento de unas directrices homogéneas que faciliten el diagnóstico precoz del TEA en atención primaria. La reducción de la variabilidad en las clasificaciones y criterios utilizados para el diagnóstico de TEA podría disminuir la incertidumbre en las familias y entorno de los niños y niñas ante la aparición de un desarrollo neurológico atípico.

________________________________________________________________________

1 Ha sido publicada en 2024 una nueva actualización de la National guideline for the assessment and diagnosis of autism spectrum disorders in Australia sin cambios relevantes en el contenido de las recomendaciones ni inclusión de nuevas referencias como soporte de las recomendaciones relacionadas con esta actualización.

Estrategia en Salud Mental y Estrategia Española en Trastornos del Espectro del Autismo

El Plan de Acción sobre salud mental de la OMS 2013-2030, al igual que el Plan anterior, 2013-2020, considera la salud mental como parte integral de la salud y el bienestar. Respecto a la salud mental infantil destaca los aspectos del desarrollo, como el sentido positivo de la identidad, la capacidad para gestionar los pensamientos y emociones, así como para crear relaciones sociales, o la actitud para aprender a adquirir una educación que en última instancia los capacitará para participar activamente en la sociedad (32). Los objetivos de este Plan de acción son los siguientes: reforzar el liderazgo y una gobernanza eficaces en salud mental, proporcionar servicios de asistencia social y de salud mental integrales, integrados y adaptables en entornos comunitarios, poner en práctica estrategias de promoción y prevención en el campo de la salud mental, así como el fortalecimiento de los sistemas de información, los datos científicos y las investigaciones sobre salud mental.

La GPC para el manejo de pacientes con TEA en Atención Primaria 2009 se desarrolló en el marco de la primera Estrategia de Salud Mental en el Sistema Nacional de Salud (SNS) en 2006, actualizada en 2009 y 2021 (33-36).

La nueva Estrategia de Salud Mental del SNS para el periodo 2022-2026 propone 10 líneas estratégicas (36):

- Autonomía y derechos. Atención centrada en la persona.

- Promoción de la salud mental de la población y prevención de los problemas de salud mental.

- Prevención, detección precoz y atención a la conducta suicida.

- Atención a las personas con problemas de salud mental basada en el modelo de recuperación en el ámbito comunitario.

- Salud mental en la infancia y en la adolescencia.

- Atención e intervención familiar.

- Coordinación.

- Participación de la ciudadanía.

- Formación

- Investigación, innovación y conocimiento.

En la línea estratégica 5 se resalta de manera específica la necesidad de reforzar, dentro de la atención primaria de la salud, la promoción de la salud mental y la prevención de problemas psicosociales y de salud mental a medio y largo plazo en las primeras etapas de la vida. Se recomienda de manera específica y concreta el seguimiento del crecimiento y desarrollo infantil mediante el programa de salud infantil y el refuerzo de la atención, destacando la relevancia de la atención y estimulación temprana y la derivación a los servicios de salud mental para diagnóstico, tratamiento e intervención precoz. En el marco de atención a las personas menores con problemas de salud mental, se definieron los siguientes objetivos específicos:

- Atender con prontitud los problemas de salud mental en la infancia y adolescencia.

- Desarrollar una atención precoz a los problemas de salud mental emergentes en la etapa de desarrollo de la infancia y adolescencia.

- Programar y desarrollar programas de formación continuada dirigidos a profesionales de atención primaria y comunitaria –medicina familiar y comunitaria, pediatría y sus áreas específicas y enfermería de atención primaria y comunitaria– para la evaluación de niños, niñas y adolescentes con riesgo de depresión y otros problemas de salud mental y registrar el perfil de riesgo en su historia clínica.

- Promover programas de formación continuada y de postgrado de profesionales de la salud mental en los trastornos específicos de la infancia y adolescencia.

Dentro de los indicadores descritos en la Estrategia de Salud Mental 2022-2026, se ha definido un indicador de prevalencia de autismo o trastornos del espectro autista en población infantil.

La Estrategia Española en Trastornos del Espectro del Autismo, publicada en 2015, constituye un marco de referencia en la definición de acciones estatales, autonómicas y locales para contribuir a ofrecer en todos los territorios una orientación común que garantice la igualdad de oportunidades y el disfrute efectivo de los derechos del colectivo de personas con TEA y sus familias (37). En esta estrategia se recogen 15 líneas transversales: 1) Concienciación y sensibilización; 2) Accesibilidad; 3) Investigación; 4) Formación de profesionales; 5) Detección y diagnóstico; 6) Atención temprana; 7) Intervención integral y especializada; 8) Salud y atención sanitaria; 9) Educación; 10) Empleo; 11) Vida independiente; 12) Inclusión social y participación ciudadana; 13) Justicia y empoderamiento de derechos; 14) Apoyo a las familias; 15) Calidad, equidad y sostenibilidad de los servicios. El Plan de Acción resultado de la Estrategia Española en Trastorno del Espectro del Autismo para el periodo 2023-2027 ha sido publicado en 2024 (38).

En la actualización de la GPC para la Atención del trastorno del espectro autista en la infancia en Atención Primaria se abordan los aspectos relacionados con el diagnóstico de TEA y su detección precoz, con la incorporación de la perspectiva de los pacientes y su entorno familiar, para un mejor conocimiento de las demandas de información adecuada para el manejo de la situación ante una sospecha de TEA. En esta guía se utilizará de modo indistinto el término «autismo» y trastorno del espectro del autismo.

Alcance y objetivos

La actualización de la GPC para la Atención del Trastorno del Espectro Autista en la Infancia en Atención Primaria aborda la definición y clasificación del TEA en el DSM‑5, los criterios diagnósticos y detección precoz, estrategias de manejo de sospecha de TEA en Atención Primaria y el seguimiento de niños y niñas con TEA en este ámbito, así como los valores y preferencias de los pacientes y su entorno familiar.

El objetivo principal de esta guía es actualizar la definición y clasificación de TEA, así como las recomendaciones establecidas en la versión anterior de la guía elaborada en 2009 relacionadas con su diagnóstico, como ayuda a profesionales sanitarios del Sistema Nacional de Salud (SNS) en la toma de decisiones para la atención del Trastorno del Espectro Autista en la Infancia en Atención Primaria.

Los objetivos específicos son:

- Fomentar que pediatras y profesionales de medicina de atención primaria aumenten su capacidad de identificar de forma precoz signos de sospecha de trastornos del espectro autista en niños y niñas.

- Facilitar que enfermeros y enfermeras de atención primaria e incluso otros profesionales relacionados con la detección precoz (profesionales de la psicología clínica, farmacia, docencia y orientación), sean capaces de reconocer precozmente los signos de alerta propios de un trastorno del espectro autista.

- Proporcionar a profesionales sanitarios de atención primaria la información adecuada a suministrar a las familias ante un caso de sospecha de TEA.

- Favorecer la capacitación de profesionales de atención primaria para actuar de forma coordinada y eficaz a la hora de realizar el seguimiento de los niños y niñas con TEA en atención primaria.

La población diana son los niños y niñas menores de 6 años de edad, periodo que abarca a la mayoría de los diagnósticos de TEA y que coincide con el periodo de seguimiento de atención temprana.

Al igual que en la versión anterior, no se incluirán recomendaciones dirigidas únicamente a población adolescente y adultos.

Los usuarios potenciales de la guía son profesionales que trabajan en el ámbito de atención primaria (medicina familiar y comunitaria, pediatría y sus áreas específicas, enfermería pediátrica y enfermería familiar y comunitaria, trabajo social, psicología, farmacia comunitaria). Dado el contenido del documento elaborado, la información podría ser de utilidad para otros profesionales implicados en la detección y atención del TEA, tanto del ámbito educativo (educadores en general y equipos de orientación) como de servicios sociales, Unidades de Atención Temprana y/o Unidades de Seguimiento y Neurodesarrollo.

La guía pretende contribuir a:

- Mejorar la atención sanitaria de los pacientes, ofreciéndoles las alternativas de intervención que más beneficios obtengan en las investigaciones llevadas a cabo y publicadas en la literatura científica.

- Disminuir la variabilidad en la práctica clínica.

Recomendaciones

Definición y clasificación del TEA

¿Cuál es la definición del trastorno del espectro autista en la quinta edición (texto revisado) del Manual Diagnóstico y Estadístico de Trastornos Mentales (DSM‑5-TR por sus siglas en inglés) y qué cuadros clínicos incluye?

¿Cómo se clasifica el TEA dentro del DSM‑5-TR?

Bibliografía

1. Diagnostic and statistical manual of mental disorders. DSM-5-TR. Fifth edition. Text Revision. Arlington, VA: American Psychiatric Publishing, 2022.

2. International Classification of Diseases, Eleventh Revision (ICD-11), World Health Organization (WHO) 2019/2021 https://icd.who.int/browse11.

6. Association AP, editor. Diagnostic and statistical manual of mental disorders. DSM-IV. 1994.

7. Diagnostic and statistical manual of mental disorders. DSM-5. Fifth edition. Arlington, VA: American Psychiatric Publishing, 2013.

43. Wing L. The definition and prevalence of autism: A review. Eur Child Adolesc Psychiatry. 1993 Jan;2(1):61-74. DOI: https://doi.org/10.1007/BF02098832.

44. National Institute for Health and Care Excellence (NICE). Autism spectrum disorder in under 19s: support and management Clinical guideline. London: NICE; 2013 (NICE publication nº 170; last updated June 2021. Available from: www.nice.org.uk/guidance/cg170

45. Scottish Intercollegiate Guidelines Network (SIGN). Assessment, diagnosis and interventions for autism spectrum disorders. Edinburgh: SIGN; 2016. (SIGN publication no. 145). Available from URL: http://www.sign.ac.uk.

46. Ministry of Health. New Zealand Autism Spectrum Disorder Guideline (2nd edn). Wellington: Ministry of Health. 2016.

47. Trouble du spectre de l’autisme Signes d’alerte, repérage, diagnostic et évaluation chez l’enfant et l’adolescent Méthode Recommandations pour la pratique clinique. 2018; Available from:URL: https://www.has-sante.fr/upload/docs/application/pdf/2018-02/trouble_du_spectre_de_lautisme_de_lenfant_et_ladolescent__recommandations.pdf

En los niños menores de 6 años ¿qué criterios diagnósticos debe cumplir un cuadro clínico para clasificarlo dentro de la categoría de TEA en el DSM‑5-TR?

En niños menores de 6 años ¿Son útiles los criterios diagnósticos establecidos en los manuales DSM‑5-TR o CIE-11 para el diagnóstico del TEA??

RECOMENDACIONES

1. El GAG decidió retirar la siguiente recomendación.

Se recomienda a los profesionales implicados en la detección de niños con TEA, sobre todo a aquellos con poca experiencia, usar los manuales diagnósticos del DSM‑IV‑TR y/o CIE‑10.

Justificación

Se consideró que la recomendación relacionada con el uso de manuales diagnósticos DSM‑IV y CIE‑10 de la guía 2009 no estaba vigente ni era aplicable a la práctica clínica actual. No fue posible la actualización de la recomendación referida en la guía 2009 acerca del uso de los criterios DSM y CIE, al no localizarse evidencia de calidad que comparara los criterios diagnósticos de los manuales más recientemente actualizados con versiones anteriores. En las guías seleccionadas la evidencia localizada fue heterogénea y de calidad baja; esta circunstancia junto a que no se localizaron revisiones sistemáticas y estudios primarios que cumplieran los criterios de inclusión, no permitió la selección de una base de evidencia que apoyara una nueva recomendación.

Consideraciones adicionales

Como se ha expuesto en el capítulo anterior, la clasificación de TEA en el DSM‑5 publicado en 2013 presentó un cambio sustancial respecto a la anterior versión. Algunas guías internacionales que abordan el TEA no han considerado emitir recomendaciones sobre el uso de las diferentes versiones de DSM. Sin embargo, todas las guías localizadas coincidieron en que debían utilizarse los criterios descritos en DSM‑5 para el diagnóstico de TEA.

En general, los estudios individuales incluidos en las guías localizadas, que compararon el diagnóstico entre DSM‑IV y DSM‑5, fueron de baja o muy baja calidad.

La guía australiana 2018 incluyó una recomendación favorable al uso de DSM‑5, basada en consenso. En esta guía se incorporaron 6 referencias procedentes de una búsqueda específica sobre el diagnóstico de TEA que abarcó la evidencia desde la publicación del DSM‑5 en 2013 hasta 2016 (48-53). Solo el estudio de Dawkins 2016, calificado como nivel de evidencia III (estudio descriptivo no experimental), evaluó el acuerdo diagnóstico entre DSM‑IV y DSM‑5, utilizando Childhood Autism Rating Scale 2 (CARS2) como escala de evaluación y Autism Diagnostic Observation Schedule 2 (ADOS‑2) como patrón de referencia. Dawkins et al mostró resultados de diagnóstico de TEA en 183 niños. Cuando se utilizaron los criterios del DSM‑IV, 127 niños fueron diagnosticados de TEA, 9 se incluyeron en el grupo de Síndrome de Asperger, 6 se consideraron dentro del trastorno generalizado del desarrollo no especificado de otra manera (PDD-NOS) y 41 participantes no cumplieron los criterios para el diagnóstico de trastorno generalizado del desarrollo; cuando se utilizó DSM‑5, se clasificaron como TEA 134 participantes y 49 no cumplieron los criterios diagnósticos.

En la versión de la New Zealand Autism Spectrum Disorder Guideline publicada en 2016, se consideró que los criterios diagnósticos DSM‑5 eran útiles, al ser más simples y claros que los criterios DSM‑IV y al incorporar las medidas de la gravedad del TEA, la inclusión de los comportamientos sensoriales, y enfatizar en la identificación de un conjunto de dificultades que un individuo puede experimentar. En esta guía se incorporó una actualización publicada en 2014 que abordaba las implicaciones del DSM‑5 para el diagnóstico de TEA (54). El principal objetivo de este documento no fue juzgar los cambios en los criterios diagnósticos reflejados en el DSM‑5 sino abordar los cambios necesarios que debían realizarse para incorporar los nuevos criterios diagnósticos en la guía New Zealand Autism Spectrum Disorder 2016. Se llevó a cabo una revisión sistemática sobre los cambios en los criterios diagnósticos publicados en el manual DSM‑5, que abarcó estudios desde 2004 hasta 2014. 93 estudios fueron considerados relevantes para la revisión. Las indicaciones preliminares de la utilidad clínica de los nuevos criterios diagnósticos fueron positivas. En los ensayos de campo, la fiabilidad interobservador fue buena, aunque la muestra para el diagnóstico de TEA fue pequeña y se requeriría una verificación en una población más amplia. Los criterios diagnósticos revisados podrían ser aceptables y factibles en los ensayos realizados en un entorno de práctica rutinaria, al menos para los participantes que siguieron un entrenamiento significativo. Se identificaron 14 estudios que investigaron el diagnóstico de TEA, comparando los resultados obtenidos con los criterios diagnósticos del manual DSM‑5 frente a DSM‑IV. Los estudios mostraron resultados consistentes con una mejora de la especificidad para DSM‑5 (menos personas sin TEA en las que se produjo un error en el diagnóstico) pero una disminución de la sensibilidad (capacidad de diagnosticar correctamente a las personas con TEA), aunque se observaron diferencias metodológicas y limitaciones en los estudios incluidos. La nueva versión de la guía New Zealand Autism Spectrum Disorder publicada en 2022 no ha incorporado nueva evidencia que comparara los criterios diagnósticos de DSM IV y DSM 5 y no ha realizado ninguna modificación de las recomendaciones relacionadas (55).

La guía elaborada por Scottish Intercollegiate Guidelines Network, SIGN 145 Assessment, diagnosis and interventions for autism spectrum disorders incluyó en el resumen de evidencia 3 estudios con resultados referidos al rendimiento diagnóstico y fiabilidad interobservador de los criterios DSM‑IV y CIE‑10 (56-58). Estos estudios coinciden con los presentados como base de evidencia en la GPC para el manejo de pacientes con TEA en Atención Primaria 2009. En la actualización de la guía SIGN 145, realizada en 2019, y dirigida a la localización de GPC, informes de HTA, RS y metaanálisis, no se localizó evidencia que permitiera la actualización de la recomendación relacionada con los criterios diagnósticos (59).

Otra guía analizada elaborada por la Haute Autorité de Santé (HAS), Trouble du spectre de l’autisme 2018, recomendó formular el diagnóstico de TEA en referencia al DSM‑5 en espera de la entrada en vigor de CIE-11 (47). No se localizó en esta guía evidencia relacionada con los criterios diagnósticos DSM‑5.

La guía NICE Autism: Recognition, Referral and Diagnosis of Children and Young People on the Autism Spectrum 128, revisada en 2017, no ha actualizado las recomendaciones en las que hace referencia a la clasificación DSM y CIE, aunque la evidencia localizada a través de las actualizaciones periódicas de esta guía mostró que un diagnóstico de TEA era menos común con DSM‑5 que con DSM‑IV o DSM‑IV-TR, y refirieron que esta evidencia podría modificar las recomendaciones relacionadas con los criterios diagnósticos utilizados (14). 4 publicaciones mostraron resultados acerca de la proporción de niños y niñas diagnosticados de TEA con DSM‑IV que mantenían el diagnóstico cuando se aplicaban los criterios definidos en DSM‑5 (2 estudios retrospectivos y 2 revisiones sistemáticas) (60-63). El estudio de Zander et al incluyó 127 niños diagnosticados de TEA siguiendo los criterios DSM‑IV (60). El acuerdo diagnóstico entre los criterios DSM‑IV-TR y DSM‑5 valorado con la escala Vineland Adaptative Behavior (VABS) fue variable: cuando se aplicó un umbral para un nivel de discapacidad leve, el cumplimiento de criterios DSM‑5 fue del 88 %; con un umbral para un nivel de discapacidad moderado se observó un 69 % de cumplimiento, y con un umbral para un nivel de discapacidad grave, el cumplimiento fue del 33 %. El estudio de Maenner et al mostró que el 81,2 % de los niños y niñas clasificados como TEA con los criterios diagnósticos DSM‑IV, cumplieron los criterios diagnósticos descritos en el DSM‑5 (61). La revisión sistemática llevada a cabo por Smith et al mostró que entre el 50 y el 75 % de los niños y niñas diagnosticados de TEA con DSM‑IV mantenían el diagnóstico cuando se aplicaban los criterios del DSM‑5 (62).

La revisión sistemática de Kulage 2014 se realizó con el objetivo principal de estimar los cambios en la frecuencia de diagnóstico de TEA cuando se utilizan los criterios DSM‑5 (63). Esta revisión fue actualizada en 2019, comparando los datos más recientes sobre el diagnóstico de TEA basado en las dos últimas versiones de los criterios diagnósticos de DSM (64). Los resultados mostraron que un número significativo de personas que cumplieron los criterios DSM‑IV para el diagnóstico de TEA no cumplieron los criterios DSM‑5. Los estudios primarios incluidos en esta revisión no cumplieron los criterios para ser incluidos en un perfil de evidencia elaborado con la metodología GRADE. Se seleccionaron los 2 estudios más relevantes para realizar un resumen narrativo de los resultados mostrados. Un estudio realizado en 123 participantes reclutados en colegios de Málaga con diagnóstico de trastorno generalizado del desarrollo basado en los criterios del DSM‑IV, aplicó los criterios diagnósticos del DSM‑5, con el siguiente resultado: 57 participantes cumplieron los criterios para el diagnóstico de TEA y 66 participantes no cumplieron los criterios para este diagnóstico (65). De estos resultados no se pueden extraer conclusiones acerca del rendimiento diagnóstico de los criterios descritos en DSM‑5 para TEA, puesto que los niños y niñas fueron diagnosticados en un primer momento como TGD, siguiendo los criterios de DSM‑IV y CIE‑10, y esta definición no es equiparable a TEA en DSM‑5.

Otro estudio incluido en la revisión de Kulage comparó el acuerdo diagnóstico utilizando los criterios descritos en DSM‑IV y DSM‑5 para TEA en un grupo de 18 participantes, con un resultado de 78 % de acuerdo (16 participantes) (66). El escaso tamaño muestral no permite inferir una conclusión sobre el acuerdo diagnóstico entre los criterios.

Bibliografía

1. Diagnostic and statistical manual of mental disorders. DSM-5-TR. Fifth edition. Text Revision. Arlington, VA: American Psychiatric Publishing, 2022.

14. National Institute for Health and Care Excellence. Autism spectrum disorder in under 19s: recognition, referral and diagnosis Clinical guideline. London: NICE; 2011 (NICE publication nº 128; Last updated December 2017. Disponible en: www.nice.org.uk/guidance/cg128

47. Trouble du spectre de l’autisme Signes d’alerte, repérage, diagnostic et évaluation chez l’enfant et l’adolescent Méthode Recommandations pour la pratique clinique. 2018; Available from:URL: https://www.has-sante.fr/upload/docs/application/pdf/2018-02/trouble_du_spectre_de_lautisme_de_lenfant_et_ladolescent__recommandations.pdf

48. Falkmer T, Anderson K, Falkmer M, Horlin C. Diagnostic procedures in autism spectrum disorders: a systematic literature review. Eur Child Adolesc Psychiatry. 2013 Jun;22(6):329-40. DOI: https://doi.org/10.1007/s00787-013-0375-0.

49. Grodberg D, Weinger PM, Halpern D, Parides M, Kolevzon A, Buxbaum JD. The autism mental status exam: sensitivity and specificity using DSM-5 criteria for autism spectrum disorder in verbally fluent adults. J Autism Dev Disord. 2014 Mar;44(3):609-14. DOI: https://link.springer.com/article/10.1007/s10803-013-1917-5.

50. Hedley D, Nevill RE, Monroy-Moreno Y, Fields N, Wilkins J, Butter E, et al. Efficacy of the ADEC in Identifying Autism Spectrum Disorder in Clinically Referred Toddlers in the US. J Autism Dev Disord. 2015 Aug;45(8):2337-48. DOI: https://doi.org/10.1007/s10803-015-2398-5.

51. Grodberg D, Siper P, Jamison J, Buxbaum JD, Kolevzon A. A Simplified Diagnostic Observational Assessment of Autism Spectrum Disorder in Early Childhood. Autism Res. 2016 Apr;9(4):443-9. DOI: https://doi.org/10.1002/aur.1539. Epub 2015 Aug 25.

52. Dawkins T, Meyer AT, Van Bourgondien ME. The Relationship Between the Childhood Autism Rating Scale: Second Edition and Clinical Diagnosis Utilizing the DSM-IV-TR and the DSM-5. J Autism Dev Disord. 2016 Oct;46 (10):3361-8. DOI: http://doi.org/10.1007/s10803-016-2860-z.

53. Smith CJ, Rozga A, Matthews N, Oberleitner R, Nazneen N, Abowd G. Investigating the accuracy of a novel telehealth diagnostic approach for autism spectrum disorder. Psychol Assess. 2017 Mar;29(3):245-252. DOI: http://doi.org/10.1037/pas0000317

54. Broadstock, Marita. New Zealand Autism Spectrum Disorder Guideline supplementary paper on implications of DSM-5 for the diagnosis of ASD. Christchurch: INSIGHT Research; 2014. URL: https://ndhadeliver.natlib.govt.nz/delivery/DeliveryManagerServlet?dps_pid=IE26607061

55. Whaikaha – Ministry of Disabled People and Ministry of Education. 2022. Aotearoa New Zealand Autism Guideline: He Waka Huia Takiwātanga Rau: Third edition. Wellington: Whaikaha – Ministry of Disabled People. Published by Whaikaha – Ministry of Disabled People PO Box 1556, Wellington 6140, New Zealand. URL: https://www.whaikaha.govt.nz/assets/Autism-Guideline/Aotearoa-New-Zealand-Autism-Guideline-Third-Edition.pdf

56. Volkmar FR, Cicchetti DV, Bregman J, Cohen DJ. Three diagnostic systems for autism: DSM III, DSM III-R, and ICD-10. J Autism Dev Disord. 1992 Dec;22(4):483-92. DOI: http://doi.org/10.1007/BF01046323

57. Volkmar FR, Klin A, Siegel B, Szatmari P, Lord C, Campbell M, et al. Field trial for autistic disorder in DSM-IV. Am J Psychiatry. 1994 Sep;151(9):1361-7. DOI: http://doi.org/10.1176/ajp.151.9.1361.

58. Klin A, Lang J, Cicchetti DV, Volkmar FR. Brief report: Interrater reliability of clinical diagnosis and DSM-IV criteria for autistic disorder: results of the DSM-IV autism field trial. J Autism Dev Disord. 2000 Apr;30(2):163-7. DOI: http://doi.org/10.1023/a:1005415823867.

59. Scottish Intercollegiate Guidelines Network (SIGN). Scoping report 2019. Assessment, diagnosis and interventions for autism spectrum disorders. Edinburgh: SIGN; 2019. (SIGN publication no 145). Available from URL: http://www.sign.ac.uk

60. Zander E, Bölte S. The New DSM-5 Impairment Criterion: A Challenge to Early Autism Spectrum Disorder Diagnosis? J Autism Dev Disord. 2015 Nov;45 (11):3634-43. DOI: http://doi.org/10.1007/s10803-015-2512-8. PMID: 26123009.

61. Maenner MJ, Rice CE, Arneson CL, Cunniff C, Schieve LA, Carpenter LA, et al. Potential impact of DSM-5 criteria on autism spectrum disorder prevalence estimates. JAMA Psychiatry. 2014 Mar;71(3):292-300. DOI: http://doi.org/10.1001/jamapsychiatry.2013.3893.

62. Smith IC, Reichow B, Volkmar FR. The Effects of DSM-5 Criteria on Number of Individuals Diagnosed with Autism Spectrum Disorder: A Systematic Review. J Autism Dev Disord. 2015 Aug;45(8):2541-52. DOI: http://doi.org/10.1007/s10803-015-2423-8.

63. Kulage KM, Smaldone AM, Cohn EG. How will DSM-5 affect autism diagnosis? A systematic literature review and meta-analysis. J Autism Dev Disord. 2014 Aug;44(8):1918-32. DOI: http://doi.org/10.1007/s10803-014-2065-2.

64. Kulage KM, Goldberg J, Usseglio J, Romero D, Bain JM, Smaldone AM. How has DSM-5 Affected Autism Diagnosis? A 5-Year Follow-Up Systematic Literature Review and Meta-analysis. J Autism Dev Disord. 2020 Jun;50(6):2102-2127. DOI: http://doi.org/10.1007/s10803-019-03967-5.

65. Romero M, Aguilar JM, Del-Rey-Mejías Á, Mayoral F, Rapado M, Peciña M, et al. Psychiatric comorbidities in autism spectrum disorder: A comparative study between DSM-IV-TR and DSM-5 diagnosis. Int J Clin Health Psychol. 2016 Sep-Dec;16(3):266-275. DOI: http://doi.org/10.1016/j.ijchp.2016.03.001.

66. Jashar DT, Brennan LA, Barton ML, Fein D. Cognitive and Adaptive Skills in Toddlers Who Meet Criteria for Autism in DSM-IV but not DSM-5. J Autism Dev Disord. 2016 Dec;46 (12):3667-3677. DOI: http://doi.org/10.1007/s10803-016-2901-7.

Detección precoz

Actualizado a fecha: 20/08/2025

Actualizado a fecha: 20/08/2025

Actualizado a fecha: 20/08/2025

Actualizado a fecha: 20/08/2025

Seguimiento de la salud infantil para la detección precoz de TEA

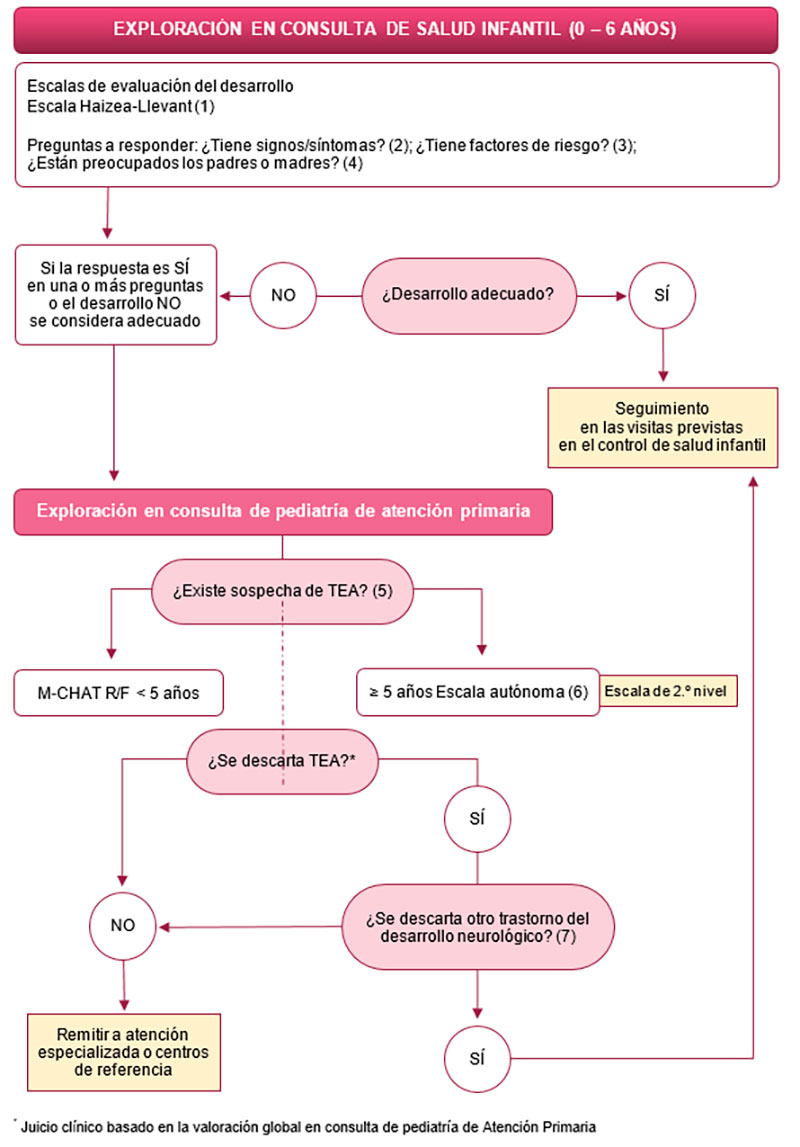

¿Cómo debe ser el seguimiento de la salud infantil en Atención Primaria para detectar precozmente alteraciones en el desarrollo?

RECOMENDACIONES

1. Profesionales sanitarios y del ámbito de la educación deben comentar regularmente con los padres y madres el desarrollo psicomotor, intelectual y conductual de sus hijos e hijas (al menos entre los 8 – 12 meses, entre los 12 y 24 meses, entre los 2 – 3 años y entre 4 – 5 años) como parte del seguimiento de la salud infantil (D, vigente).

2. Los equipos profesionales sanitarios deben incorporar un alto nivel de vigilancia en los campos de desarrollo social, juego, lenguaje y comportamiento para la identificación temprana de los TEA y otros trastornos del neurodesarrollo (D, vigente).

3. En la vigilancia del desarrollo infantil en Atención Primaria, como ayuda para detectar cualquier trastorno del desarrollo, incluidos los TEA, es aconsejable el uso de escalas (como la escala Haizea-Llevant desarrollada en nuestro contexto) (Anexo 2) (BPC, vigente).

Justificación

El GEG estuvo de acuerdo en que se mantuvieran vigentes las 3 recomendaciones referidas al seguimiento infantil en la guía para el manejo de pacientes con TEA en Atención Primaria. Estas recomendaciones están relacionadas con la importancia de valorar entre los equipos profesionales sanitarios y del ámbito de la educación y los familiares, el desarrollo psicomotor, intelectual y conductual de los niños y niñas en diferentes etapas del desarrollo, el seguimiento en los campos de desarrollo social, juego, lenguaje, comportamiento y actividades de la vida diaria, así como el uso de la escala Haizea-Llevant para el seguimiento del desarrollo dentro del programa de la salud infantil en Atención Primaria.

Justificación detallada

En la revisión de las referencias de todas las guías seleccionadas, así como en la búsqueda de revisiones sistemáticas y estudios primarios, no se localizaron referencias que pudiera actualizar la base de evidencia relacionada con las recomendaciones referidas al seguimiento de la salud infantil, incluidas en la guía para el manejo de pacientes con TEA en Atención Primaria.

Bibliografía

33. Grupo de Trabajo de la Guía de Práctica Clínica para el Manejo de Pacientes con Trastornos del Espectro Autista en Atención Primaria. Guía de Práctica Clínica para el Manejo de Pacientes con Trastornos del Espectro Autista en Atención Primaria. 2009. URL: https://portal.guiasalud.es/wp-content/uploads/2018/12/GPC_462_Autismo_Lain_Entr_compl.pdf

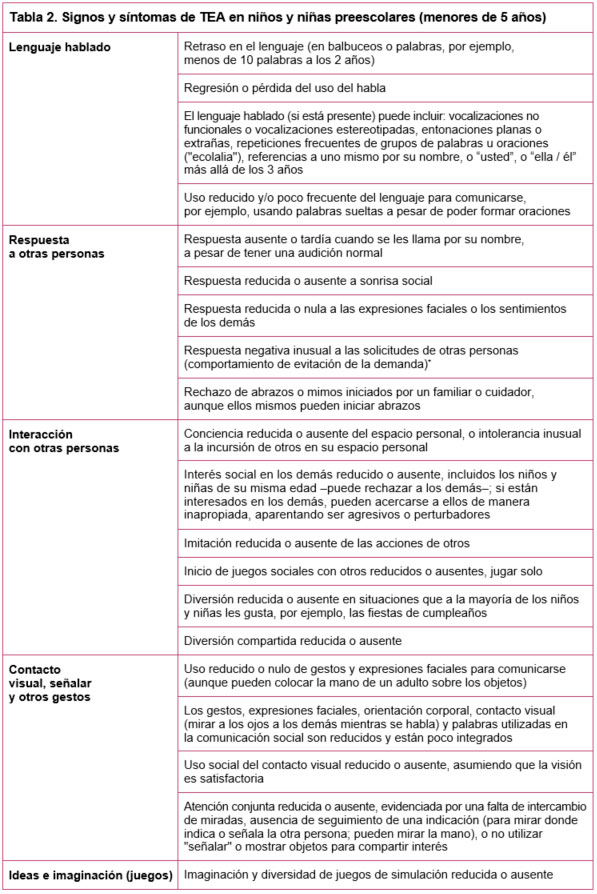

Señales de alerta

¿Existen señales de alerta/criterios de sospecha específicos del TEA útiles para la detección precoz en Atención Primaria?

RECOMENDACIONES

1. Los y las profesionales sanitarios deben monitorizar el desarrollo de los niños y niñas sanos teniendo en cuenta las “señales de alerta” propuestas (Anexo 2) (D, √, vigente):

- Señales de alerta inmediata.

- Compendio de señales de alerta de TEA según periodos de edad.

2. Al considerar la posibilidad de autismo tener en cuenta que (débil a favor, adoptada):

- Los signos y síntomas deben ser analizados en el contexto del desarrollo general del niño y niña o joven.

- Los signos y síntomas no siempre son reconocidos por padres, madres, cuidadores, los propios niños, niñas, jóvenes o por otros profesionales.

- Cuando los niños y niñas mayores o jóvenes presentan por primera vez un posible autismo, los signos o síntomas pueden haber sido previamente enmascarados por mecanismos de afrontamiento del niño, niña, joven y/o un entorno de apoyo.

- Es necesario tener en cuenta la variación cultural, pero no se debe asumir que el retraso del lenguaje es debido a que el castellano no es el primer idioma de la familia o por dificultades auditivas tempranas.

- El diagnóstico de autismo puede fallar en niños, niñas o jóvenes con una discapacidad intelectual.

- El diagnóstico de autismo puede fallar en niños, niñas o jóvenes que son verbalmente capaces.

- El autismo puede estar infradiagnosticado en las niñas.

- La información importante sobre el desarrollo temprano puede no estar fácilmente disponible, por ejemplo, en algunos niños, niñas, jóvenes vigilados o tutelados y los incluidos en el sistema judicial.

- Los signos y síntomas pueden no ser explicados por experiencias perturbadoras en el hogar o problemas mentales o enfermedad física de los padres y madres.

Justificación

Se ha mantenido vigente una recomendación a favor del seguimiento del desarrollo en la infancia teniendo en cuenta las “señales de alerta” de trastorno del neurodesarrollo.

Se ha adoptado una recomendación procedente de la guía NICE Autism: Recognition, Referral and Diagnosis of Children and Young People on the Autism Spectrum, favorable al análisis de los signos y síntomas de posible TEA en el contexto del desarrollo general en la infancia o juventud, teniendo en cuenta, la variabilidad cultural, de género, capacidad intelectual, capacidad verbal, así como la posibilidad de que pudieran no ser reconocidos o estar enmascarados por mecanismos de afrontamiento del paciente en un entorno de apoyo. El grupo elaborador de la guía NICE (GEG NICE) consideró el balance beneficio riesgo favorable, la importancia para los pacientes y sus familias/cuidadores y que la evaluación podría no suponer un coste añadido relevante con respecto a la práctica clínica habitual.

Justificación detallada

No se localizó evidencia que actualizara la recomendación referida al seguimiento de las señales de alerta, incluida en la Guía para el manejo de pacientes con TEA en Atención Primaria 2009. La exploración de las referencias incluidas en todas las guías actualizadas, así como el análisis de revisiones sistemáticas y estudios primarios, no aportó nueva evidencia que pudiera actualizar las referencias incluidas en la guía 2009 (69-72).

El GAG estuvo de acuerdo en adoptar la evaluación de la calidad de la evidencia y los juicios llevados a cabo por el grupo elaborador de la Guía NICE CG128 para desarrollar la recomendación sobre las características del análisis de los signos y síntomas de TEA. Se consideró que el beneficio del diagnóstico de TEA era superior al daño de un posible diagnóstico erróneo, considerando al niño y niña o joven en conjunto, buscando la combinación de signos y síntomas para identificar patrones de comportamiento y desarrollo. Cuando los profesionales sanitarios consideren la derivación del niño o niña a otro nivel asistencial para el reconocimiento de un posible autismo, valorarán factores como el entorno en el que el niño y niña es observado, la gravedad y duración de signos o síntomas, el impacto en los niños, niñas, jóvenes y en sus familias o cuidadores, quién está preocupado, la duración de la preocupación, y la presencia de signos y síntomas junto con factores de riesgo y otra información.

Balance beneficio-riesgo: la evaluación de los signos y síntomas revisados no requiere la realización de pruebas invasivas o complejas, por lo que no debería causar ningún daño al paciente. Debido a ello el grupo consideró que el balance beneficio-riesgo era favorable a la evaluación de signos y síntomas, al representar un impacto importante en la toma de decisiones sobre el plan de cuidados y los tratamientos, y podría favorecer la planificación de aspectos personales y familiares.

Valoración de los desenlaces por parte de los pacientes: el grupo de trabajo consideró que la mayoría de los pacientes, una vez informados de los pros y contras, estarían de acuerdo con la recomendación adoptada.

Recursos requeridos: la mayoría de síntomas y signos que se emplean en la práctica clínica habitual para predecir TEA pueden hacerse mediante una evaluación clínica sin costes importantes.

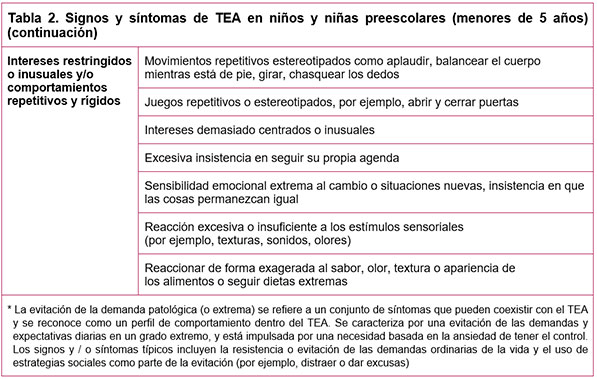

Se acordó incorporar como información relevante una tabla de signos y síntomas, basada en la desarrollada por la guía NICE CG128, en la cual se muestra una clasificación de los signos y síntomas atendiendo a diferentes aspectos de la interacción social (lenguaje hablado, respuesta a otras personas, interacción con otras personas o contacto visual) y del comportamiento (juegos y patrones restrictivos y repetitivos de comportamiento, intereses y actividades).

De la evidencia a la recomendación

¿Es prioritario este problema?

Sí.En las últimas décadas se ha constatado un aumento generalizado de personas diagnosticadas de autismo, con cifras de 0,04 % en el decenio de 1970 a 1-2 % de prevalencia en la actualidad (23).

La presentación clínica de TEA es muy variable, con diferentes grados de gravedad que oscilan desde síntomas leves a cuadros con importante discapacidad.

¿Cuál es la exactitud de los síntomas/signos de sospecha de TEA?

No exacto.La GPC NICE 128 presentó un perfil de evidencia que incluyó la evaluación de la calidad y los resultados de exactitud diagnóstica de los signos y síntomas, clasificados según los grupos de edad anteriormente descritos. El perfil de evidencia correspondiente a los niños y niñas en edad preescolar (de 0 a 5 años) ha sido adoptado por el grupo de actualización de la guía e incorporado al marco EtD correspondiente a la pregunta 6, que puede ser consultado en el material metodológico.

La evidencia relacionada con el rendimiento diagnóstico de los signos y síntomas procede de 9 estudios observacionales con diseño caso-control con un total de 490 participantes identificados en 4 grupos (3 grupos que abarcaban desde los 0 a los 19 años y un grupo que incluyó niños y niñas de cualquier edad con discapacidad intelectual) (73-81). 6 de los 9 estudios aportaron datos de niños y niñas de 0 a 5 años (75,76,78-81). No se localizaron revisiones sistemáticas ni estudios primarios que actualizaran estos estudios.

¿Cuál es la certeza general de la evidencia sobre la exactitud de los signos/síntomas de sospecha de TEA?

Muy baja.La calidad de la evidencia relacionada con los signos y síntomas en niños, niñas y jóvenes hasta los 19 años, basada en 9 estudios (73-81), y en niños y niñas de 0 a 5 años, basada en 6 estudios, fue considerada muy baja por el grupo desarrollador de la guía NICE CG128 (75,76,78-81).

Para el grupo de edad de 0 a 5 años, la única combinación de signos que cumplió el umbral de exactitud diagnóstica previamente establecido (80 % de sensibilidad y especificidad, considerando el 70 % como límite más bajo del IC 95 %) para sospechar un TEA fue la siguiente: señalar protodeclarativo, seguimiento de la mirada y juego de simulación.

La edad de la población del estudio del que procedían estos datos fue menor de 2 años, por lo que no estaba claro cómo generalizar los resultados para una población de mayor edad. Aunque estos signos reflejan ampliamente la experiencia clínica del GEG NICE, indicaron un número muy pequeño de signos/síntomas de utilidad para detectar el autismo en diferentes edades. No se identificaron estudios que compararan la efectividad de signos o síntomas individuales (o combinaciones) como señales de alarma que requirieran la derivación para una evaluación diagnóstica de autismo.

Una parte de la evidencia no tuvo ningún uso práctico y en general no fue de ayuda para la elaboración de un listado de signos/síntomas indicativos para una derivación. Dada la escasa evidencia, las recomendaciones respecto a cuándo derivar se basaron en la opinión de los expertos del GEG NICE.

¿Existe incertidumbre importante o variabilidad sobre cómo valoran los pacientes los desenlaces principales?

Desconocido.¿El balance entre efectos deseables y no deseables favorece a la intervención o a la comparación?

Favorece la intervención.La evidencia no abordó directamente posibles beneficios o daños asociados al reconocimiento de autismo y la decisión de derivar a un equipo especializado. El punto de vista del GEG NICE 128 fue que cualquier niño, niña o joven con problemas relacionados con el desarrollo o comportamiento requería una evaluación cuidadosa. En algunos casos, es posible que no haya motivos reales para la ansiedad y resolver las dudas puede ser una estrategia apropiada y útil. Cuando haya motivos para la preocupación, una evaluación clínica sería necesaria. En algunos niños y niñas atendidos en Atención Primaria podría considerarse apropiada la derivación a un centro de desarrollo infantil, una terapia del habla y lenguaje o la atención en Servicios de Salud Mental del niño, niña y adolescente. Para aquellos niños en los que el profesional sanitario se plantee la posibilidad de un diagnóstico de autismo, debería ofrecerse una derivación a un equipo especializado. Existen beneficios al establecer la naturaleza de cualquier trastorno del comportamiento o desarrollo. El GEG NICE reconoció que la decisión de derivar a un equipo de autismo podría condicionar un diagnóstico incorrecto, que podría tener consecuencias negativas para los niños, niñas, jóvenes y sus familias. Por ello consideraron importante que la guía debía proporcionar recomendaciones para establecer un diagnóstico de autismo lo más exacto posible. En general, el GEG NICE consideró que los beneficios de la detección de TEA superaban los potenciales daños de un diagnóstico erróneo.

¿El coste-efectividad de la intervención favorece la intervención o la comparación?

Favorece la intervención.No se localizó evidencia que abordara el coste-efectividad del reconocimiento de signos / síntomas de autismo. El consenso del GEG NICE fue que el uso de la tabla de signos y síntomas y unos criterios claros de derivación por sospecha de diagnóstico de TEA podría aumentar las tasas de derivaciones, pero también, mejorar el reconocimiento de aquellos que requieren una evaluación, independientemente de si finalmente fueron diagnosticados de TEA u otro trastorno. Aunque el diagnóstico no sea confirmado, la derivación inicial podría conducir a una identificación temprana de otros trastornos del neurodesarrollo o de la comunicación, lo que supondría un uso coste-efectivo de los recursos. El listado de signos y síntomas podría tranquilizar a los familiares y cuidadores de la escasa probabilidad de autismo en sus hijos o hijas y reducir consultas y costos innecesarios. El consenso del GEG NICE es que, si aumentaban las derivaciones, el proceso de toma de decisiones debía ser rápido, simple y efectivo en la identificación de los niños y niñas que debían someterse a una evaluación diagnóstica específica de autismo, ya que esta es la parte de mayor coste dentro del procedimiento diagnóstico. Es importante que la decisión sobre quién debe ser evaluado sea lo más exacta posible, ya que en caso contrario podría aumentar los tiempos de espera y el costo. Es necesario sopesar el beneficio adicional de una identificación y derivación correcta en los niños y niñas con autismo con el coste adicional para el NHS y el estrés que supone para la familia la valoración de aquellos sin autismo. No se localizaron datos para ayudar al GEG NICE en sus consideraciones, pero el consenso del grupo es que los beneficios superarían los costes.

¿Cuál sería el impacto en equidad en salud?

Desconocido.¿La intervención es aceptable para las partes interesadas?

Desconocido.¿Es factible implementar la intervención?

Desconocido.Tabla GRADE

Bibliografía

23. Fuentes, J., Hervás, A., Howlin, P. et al. ESCAP practice guidance for autism: a summary of evidence-based recommendations for diagnosis and treatment. Eur Child Adolesc Psychiatry 30, 961–984 (2021). DOI: https://doi.org/10.1007/s00787-020-01587-4

67. Farmer, J., Kanne, S., Kilo, M., & Mantovani, J. Autism spectrum disorders: Missouri best practice guidelines for screening, diagnosis, and assessment. Jefferson City, USA: Thompson Foundation for Autism and the Division of Developmental Disabilities, Missouri Department of Mental Health. 2010. URL: https://dmh.mo.gov/media/pdf/autism-guidelines-clinicians

68. Volkmar F, Siegel M, Woodbury-Smith M, King B, McCracken J, State M; American Academy of Child and Adolescent Psychiatry (AACAP) Committee on Quality Issues (CQI). Practice parameter for the assessment and treatment of children and adolescents with autism spectrum disorder. J Am Acad Child Adolesc Psychiatry. 2014 Feb;53(2):237-57. DOI: http://doi.org/10.1016/j.jaac.2013.10.013.

69. Filipek PA, Accardo PJ, Baranek GT, et al. The screening and diagnosis of autism spectrum disorders. Journal of Autism and Developmental Disorders 1999; 29: 439-484. DOI: https://doi.org/10.1023/A:1021943802493.

70. National Autism Plan for Children (NAPC) : Plan for the identification, assessment, diagnosis and access to early interventions for pre-school and primary school age children with autism spectrum. National Autistic Society. London (GB): National Autistic Society; 2003.

71. Chawarska K, Volkmar FR. Chapter 8: Autism in Infancy and Early Childhood. In: Volkmar FR, Paul R, Klin A et al., eds. Handbook of autism and pervasive develomental disorders 3a Edition. Vol. 1: Diagnosis, development, neurology and behavior.2005; New Jer. In. DOI: https://doi.org/10.1002/9780470939345.ch8

72. Guía para la atención de niños con Trastornos del Espectro Autista en Atención Primaria. Junta de Castilla y León. Gerencia Regional de Salud. 2007. URL: https://www.saludcastillayleon.es/institucion/es/publicaciones-consejeria/buscador/guia-atencion-ninos-trastornos-espectro-autista-atencion-pr.ficheros/327770-

GUIA%20AUTISMO%20EN%20A%20PRIMARIA.pdf

73. Stone WL. Can autism be diagnoses accurately in children under 3 years. Child Psychol Psychiatry. 1999;40:219-226. DOI: https://doi.org/10.1111/1469-7610.00435

74. South M, Ozonoff S, McMahon WM. Repetitive behavior profiles in Asperger syndrome and high-functioning autism. J Autism Dev Disord. 2005 Apr;35(2):145-58. DOI: https://doi.org/10.1007/s10803-004-1992-8.

75. Ozonoff S, Macari S, Young GS, Goldring S, Thompson M, Rogers SJ. Atypical object exploration at 12 months of age is associated with autism in a prospective sample. Autism. 2008 Sep;12(5):457-72. DOI: https://doi.org/10.1177/1362361308096402.

76. Dawson G, Toth K, Abbott R, Osterling J, Munson J, Estes A, et al. Early social attention impairments in autism: social orienting, joint attention, and attention to distress. Dev Psychol. 2004 Mar;40(2):271-83. DOI: http://doi.org/10.1037/0012-1649.40.2.271.

77. Ingram DH, Mayes SD, Troxell LB, Calhoun SL. Assessing children with autism, mental retardation, and typical development using the Playground Observation Checklist. Autism. 2007 Jul;11(4):311-9. DOI: http://doi.org/10.1177/1362361307078129.

78. Werner E, Dawson G, Osterling J, Dinno N. Brief report: Recognition of autism spectrum disorder before one year of age: a retrospective study based on home videotapes. J Autism Dev Disord. 2000 Apr;30(2):157-62. DOI: http://doi.org/10.1023/a:1005463707029.

79. Nadig AS, Ozonoff S, Young GS, Rozga A, Sigman M, Rogers SJ. A prospective study of response to name in infants at risk for autism. Arch Pediatr Adolesc Med. 2007 Apr;161(4):378-83. DOI: http://doi.org/10.1001/archpedi.161.4.378.

80. Baron-Cohen S, Cox A, Baird G, Swettenham J, Nightingale N, Morgan K, et al. Psychological markers in the detection of autism in infancy in a large population. Br J Psychiatry. 1996 Feb;168(2):158-63. DOI: http://doi.org/10.1192/bjp.168.2.158.

81. Charman T, Swettenham J, Baron-Cohen S, Cox A, Baird G, Drew A. Infants with autism: an investigation of empathy, pretend play, joint attention, and imitation. Dev Psychol. 1997 Sep;33(5):781-9. DOI: http://doi.org/10.1037//0012-1649.33.5.781.

Escalas de detección precoz

¿Qué escalas de evaluación de sospecha de TEA son más efectivas?

RECOMENDACIONES

1. El cribado poblacional para el TEA no está recomendado con los instrumentos desarrollados actualmente (C, vigente).

2. Tener en cuenta que los instrumentos para identificar a los niños, niñas y jóvenes con una mayor probabilidad de autismo pueden ser útiles para recopilar información sobre los signos y síntomas de autismo de una manera estructurada pero no son esenciales y no deben ser utilizados para realizar o descartar un diagnóstico de autismo (débil adoptada).

También se debe tener en cuenta que:

- Un resultado positivo en las herramientas para identificar una mayor probabilidad de autismo puede respaldar la decisión de derivar por sospecha de autismo, aunque también puede deberse a razones distintas al autismo.

- Un resultado negativo no descarta el autismo.

Justificación

Se ha mantenido vigente una recomendación en contra del cribado poblacional para TEA con los instrumentos actualmente disponibles.

Se adoptó una recomendación procedente de la guía NICE Autism: Recognition, Referral and Diagnosis of Children and Young People on the Autism Spectrum CG128, que indicó la utilidad de los instrumentos de identificación del TEA para la recopilación de manera estructurada de información sobre los signos / síntomas de autismo, destacando la importancia de contemplar la posibilidad de que un resultado positivo o negativo podría no corresponder en todos los casos con un diagnóstico de TEA o ausencia de la enfermedad, respectivamente.

El balance de las consecuencias deseables y no deseables fue considerado favorable al uso de los instrumentos o escalas de evaluación de sospecha de TEA para recopilar información de una manera estructurada; sin embargo, el grupo de trabajo consideró que el balance no era favorable al uso de estos instrumentos con el objetivo de realizar o descartar un diagnóstico de autismo.

Valoración de los desenlaces por parte de los pacientes: el GAG consideró que la mayoría de los pacientes, una vez informados de los pros y contras, estarían de acuerdo con la recomendación adoptada.

Recursos requeridos: la mayoría de los instrumentos disponibles para la identificación de signos o síntomas de autismo en la práctica clínica habitual podrían emplearse en una evaluación clínica sin costes importantes.

Justificación detallada

La investigación de evidencia relacionada con la idoneidad de las escalas de evaluación para el cribado poblacional de TEA no localizó nueva evidencia que apoyara su uso en esta situación. Se consideró que la recomendación sobre el cribado poblacional de TEA debía permanecer vigente (recomendación C), basado en un nivel de evidencia 4 (Guía SIGN 2007, UK National Screening Committee 2009) (83,84).

La guía SIGN 145 incluyó como base de evidencia una revisión sistemática que analizó instrumentos de cribado en habla inglesa, así como la recomendación elaborada sobre este tema por el Comité de Cribado Nacional de Reino Unido en 2012 (85). Los autores encontraron lagunas en la evidencia sobre la prueba de cribado de TEA y sugirieron que la implementación de un programa de cribado de TEA podría ser prematuro. En 2022 se publicó una actualización de este documento en el que se analizó si la evidencia en los últimos 10 años había abordado las lagunas de evidencia identificadas con anterioridad (86). Se investigó la estabilidad diagnóstica de TEA en niños y niñas menores de 6 años, la exactitud de los instrumentos de cribado de TEA, así como la efectividad de las intervenciones en niños y niñas con TEA que habían sido identificados mediante un cribado poblacional. Se concluyó que un diagnóstico de TEA en menores de 5 años podría no ser estable, que los instrumentos de cribado poblacional para TEA no presentaban una adecuada sensibilidad y valor predictivo positivo y podría no ser aceptable para los padres, y no estaba claro que la intervención fuera efectiva. Por tanto, la revisión de la evidencia no indicó que el cribado de TEA debiera ser recomendado en población infantil de 5 o menos años de edad. La recomendación sobre el programa de cribado de autismo ha sido archivada en el listado de recomendaciones del UK NSC y no se llevarán a cabo nuevas actualizaciones periódicas; se reabrirá la investigación en caso de que nueva evidencia publicada tenga probabilidad de un efecto significativo sobre la recomendación.

Además, se localizó un informe elaborado por AHRQ, basado en una revisión sistemática de la evidencia sobre los beneficios y daños del cribado rutinario de TEA en un entorno de Atención Primaria, enfocado a estudios sobre el uso de instrumentos de cribado en niños menores de 36 meses en un entorno de cribado universal (87). Este informe incluyó la versión revisada del M-CHAT (M-CHAT-TR), que es un instrumento utilizado para detección de signos y síntomas de TEA en niños con trastorno del neurodesarrollo. Los autores refirieron que el enfoque del autismo en EE. UU., basado en la vigilancia pediátrica, el cribado de desarrollo general y la detección de los familiares, en la actualidad no detecta la mayoría de niños menores de 4 años con problemas de autismo.

M-CHAT y M-CHAT-R/F (M-CHAT revisado con entrevista de seguimiento) mostraron un valor predictivo positivo cercano al 50% en atención primaria para los niños y niñas entre 16 y 30 meses. No se localizaron estudios que compararan desenlaces a largo plazo del cribado frente a no cribado. Los autores concluyeron que se necesitaba más investigación para determinar los beneficios y daños del cribado en la población general.

La US Preventive Services Task Force (USPSTF) elaboró una recomendación basada en el informe AHRQ 2016 en la que concluyó que la evidencia era insuficiente para evaluar el balance beneficios / daños del cribado de TEA en población infantil en la que no se había detectado un motivo de preocupación por parte de los familiares o por un profesional de la salud (88). No se han publicado actualizaciones de este informe. El proceso de revisión se inició en 2021 con la publicación de un borrador del plan de investigación para la actualización de la recomendación sobre el cribado en niños y niñas entre los 12 y 36 meses, y se llevará a cabo la evaluación de estudios que analicen cualquier programa de detección de autismo (incluidos los combinados con cribado y vigilancia del desarrollo). Se abordarán los beneficios y daños de las pruebas de detección en la población infantil general, sin selección de subgrupos de población con riesgo elevado. Además, se incluirán estudios de terapia ocupacional y del habla dirigidos a la población incluida.

De la evidencia a la recomendación

¿Es prioritario este problema?

Sí.En las últimas décadas se ha constatado un aumento generalizado de personas diagnosticadas de autismo, con cifras que variaron desde 0,04 % en el decenio de 1970 a 1 – 2 % de prevalencia en la actualidad (23). El diagnóstico de autismo es complejo y requiere un nivel de alerta desde el inicio de los primeros síntomas/signos de un trastorno del neurodesarrollo.

En el SNS se realiza, dentro del programa de salud infantil, el cribado de trastornos del neurodesarrollo, mediante instrumentos de evaluación como la escala Haizea-Llevant.

En la fase siguiente del procedimiento diagnóstico, enfocada a una detección más específica, se dispone de una gran variedad de instrumentos que podrían ayudar a diferenciar signos y síntomas de trastornos del neurodesarrollo compatibles con un posible cuadro de TEA.

¿Cuál es la exactitud de las escalas de evaluación de sospecha de TEA?

Muy inexacta.El grupo elaborador de la guía NICE CG128 acordó un umbral de exactitud en la predicción para los instrumentos o escalas de detección precoz de sospecha de TEA para toda la guía. Ninguna de las escalas evaluadas cumplió los niveles predefinidos de exactitud diagnóstica (80 % de S y E con el umbral más bajo del IC de 95% de 70%).

La evidencia con respecto a estas escalas de detección de un mayor riesgo de presentar autismo fue muy limitada y la exactitud insuficiente, basada en estudios observacionales no controlados y de muy baja calidad.

Las escalas de triaje de signos y síntomas de sospecha de TEA requieren la traducción y validación previas en la población en la que van a ser utilizadas. Por ello, se investigó la validación de estas escalas en población española. Se localizó una revisión sistemática que fue llevada a cabo con el objetivo principal de identificar instrumentos para el cribado de TEA específicamente desarrollados para la población de habla española o que habían sido traducidos y adaptados para su uso en esta población (89).

De los 5 instrumentos incluidos para la síntesis de resultados en esta revisión, 3 fueron evaluados en hispanohablantes pero no validados en nuestro contexto (Autism detection in Early Childhood ADEC, Social communication Questionnaire SCQ y Checklist for Autism in Toddlers CHAT); el instrumento Autism Spectrum Assessment for Hispanic Children (ASA-HiCh) fue evaluado en un estudio con un tamaño de muestra pequeño y un amplio rango de edad de los participantes, circunstancias que fueron consideradas limitaciones importantes para generalizar los resultados. Solo 2 instrumentos fueron considerados adecuadamente evaluados y validados en población residente en España, adaptándose a las diferencias culturales y de lenguaje, el M-CHAT y M-CHAT-R/F.

Una revisión sistemática publicada en 2023 analizó los aspectos relacionados con el desarrollo, traducción y datos de rendimiento diagnóstico disponibles de instrumentos y cuestionarios para el cribado y diagnóstico de TEA en idioma español (90). Se localizaron 21 instrumentos disponibles en español, de los que 17 correspondían a instrumentos de cribado y 4 de uso en el diagnóstico de TEA. No se localizaron nuevos instrumentos para la detección precoz de sospecha de TEA validados en población residente en España.

La primera adaptación al español de M-CHAT fue publicada en 2011 en un estudio que incluyó una muestra inicial de 2480 niños y una muestra adicional de 2055 niños, para evaluar la fiabilidad de la nueva versión (91). Los resultados de la versión española adaptada fueron similares a la validación original (92). En otro estudio posterior, se administró el instrumento a 9524 niños atendidos entre los 18 y 24 meses en visitas dentro del programa de salud infantil entre 2005 y 2012 (93).

Más recientemente, se llevó a cabo otro estudio para la traducción, implementación y evaluación de la versión española de M-CHAT-R/F realizado en consultas de pediatría pertenecientes al SNS (94). En este estudio, 6625 niños fueron estratificados dentro de dos grupos de edad, uno que incluía el rango de 14 – 24 meses y otro de 23 – 36 meses.

Los resultados del rendimiento diagnóstico expuestos en los estudios primarios localizados sobre M-CHAT y M-CHAT R/F en población española se han incorporado dentro del marco EtD correspondiente a esta pregunta. Estos resultados deben valorarse con cautela, ya que fueron realizados en estudios observacionales no controlados, y los datos son recogidos por los familiares, lo que añade subjetividad.

En la revisión de la literatura, no se localizó evidencia que actualizara los estudios sobre la escala Autónoma analizados en la guía para el manejo de pacientes en Atención Primaria 2009 (95). El proceso de validación de la escala Autónoma fue realizado sobre una población de 109 personas entre 5 – 31 años, clasificada en tres grupos: uno compuesto por niños, niñas y jóvenes diagnosticados de trastorno de Asperger, otro de autismo no asociado a discapacidad intelectual, y otro con trastorno por déficit de atención con hiperactividad. Los resultados estimaron una sensibilidad entre 97,8 % y 100 % y una especificidad entre 98,9 y 72 % para los puntos de corte 37 y 36 respectivamente, con un 30,2 % de falsos positivos en el punto de corte 36. Los autores aconsejaron la derivación a partir del punto de corte 36. La correlación interjueces (0,83) y test-retest (0,94 para los padres y madres y 0,97 para los profesores) dieron resultados positivos (33).

Todas las guías seleccionadas coincidieron en que las escalas de evaluación podrían ayudar a la recopilación de los signos y síntomas de sospecha de TEA de manera estructurada, aunque no se recomendó ninguna escala específica para confirmar o descartar el diagnóstico de sospecha de TEA.

¿Cuál es la certeza general de la evidencia sobre la exactitud de la prueba?

Muy bajaLa guía NICE CG128 incluyó 9 estudios para elaborar las tablas de evidencia que apoyaron esta recomendación. Estos estudios fueron llevados a cabo en Australia (96,97), Canadá (98,99), Suecia (100,101), Reino Unido (102) y EE.UU. (103,104). 5 de los estudios incluyeron niños menores de edad preescolar (96-98,102,103) y uno de escuela primaria (103). Ningún estudio incluyó niños de escuela secundaria exclusivamente. 3 estudios incluyeron niños de edad preescolar y escuela primaria (95,99,103) y 2 incluyeron grupos de todas las edades (102,103).

La evidencia consideró un número limitado de instrumentos actualmente en uso en el SNS del Reino Unido. 5 estudios examinaron el cuestionario SCQ (Social Communication Questionnaire) (96,98,99,103,104), 2 el cuestionario M-CHAT (Checklist for Autism in Toddlers) (98,104), 2 el cuestionario ABC (101,102) y uno el DBC-ES (Developmental Behaviour Checklist – Early Screen) (97).

La evaluación de la calidad no abordó las limitaciones relacionadas con inconsistencia o evidencia indirecta de los estudios individuales, debido a que se trataba de estudios observacionales no controlados.

La evaluación de la calidad de la revisión sistemática de Alonso-Esteban et al., y de los estudios primarios relacionados con escalas validadas en nuestro contexto se expone en el material metodológico.

¿Existe incertidumbre importante o variabilidad sobre cómo valoran los pacientes los desenlaces principales?

Desconocido¿El balance entre efectos deseables y no deseables favorece la intervención o la comparación?

Favorece la intervención.¿El coste-efectividad de la intervención favorece la intervención o la comparación?

Favorece la intervenciónNo se identificó evidencia que considerara el coste-efectividad del uso de estos instrumentos para apoyar decisiones.

¿Cuál sería el impacto en equidad en salud?

Desconocido.¿La intervención es aceptable para las partes interesadas?

Desconocido.¿Es factible implementar la intervención?

Probablemente favorece a la intervenciónTabla GRADE

Bibliografía

23. Fuentes, J., Hervás, A., Howlin, P. et al. ESCAP practice guidance for autism: a summary of evidence-based recommendations for diagnosis and treatment. Eur Child Adolesc Psychiatry 30, 961–984 (2021). DOI: https://doi.org/10.1007/s00787-020-01587-4

33. Grupo de Trabajo de la Guía de Práctica Clínica para el Manejo de Pacientes con Trastornos del Espectro Autista en Atención Primaria. Guía de Práctica Clínica para el Manejo de Pacientes con Trastornos del Espectro Autista en Atención Primaria. 2009. URL: https://portal.guiasalud.es/wp-content/uploads/2018/12/GPC_462_Autismo_Lain_Entr_compl.pdf

82. Mawle E, Griffiths P. Screening for autism in pre-school children in primary care: Systematic review of English Language tools. Int J Nurs Stud. 2006 Jul 1;43(5):623–36. DOI: http://doi.org/10.1016/j.ijnurstu.2005.11.011.

83. Scottish Intercollegiate Guidelines Network. Assessment, diagnosis and clinical interventions for children and young people with autism spectrum disorders. A national clinical guideline- Edinburgh, Scotland: Healthcare Improvement Scotland. 2007. URL: https://collections.nlm.nih.gov/catalog/nlm:nlmuid-101321862-pdf

84. UK National Screening Committee. What is Screening? URL: https://www.nhs.uk/tests-and-treatments/nhs-screening/.

85. Allaby M; Sharma M. Screening for Autism Spectrum Disorders in Children below the age of 5 years. Draft report for the UK National Screening Committee. 2012. URL: https://view-health-screening-recommendations.service.gov.uk/document/624ae1d3-ffcb-4eaa-bc0e-53a8aaa78661/download.

86. UK NSC external review. A review of screening for autism spectrum disorders in pre-school children under the age of 5 years. 2022. URL: https://view-health-screening-recommendations.service.gov.uk/review/evidencesummary/download-documents/external_review/

87. McPheeters ML, Weitlauf A, Vehorn A, Taylor C, Sathe NA, Krishnaswami S, et al. Screening for Autism Spectrum Disorder in Young Children: A Systematic Evidence Review for the U.S. Preventive Services Task Force. Rockville (MD): Agency for Healthcare Research and Quality (US); 2016 Feb. Report No.: 13-05185-EF-1.

88. Siu AL; US Preventive Services Task Force (USPSTF); Bibbins-Domingo K, Grossman DC, Baumann LC, Davidson KW, Ebell M, et al. Screening for Autism Spectrum Disorder in Young Children: US Preventive Services Task Force Recommendation Statement. JAMA. 2016 Feb 16;315(7):691-6. DOI: http://doi.org/10.1001/jama.2016.0018.

89. Alonso-Esteban Y, Marco R, Hedley D, Uljarevié M, Barbaro J, Canal-Bedia R, et al. Screening instruments for early detection of autism spectrum disorder in Spanish speaking communities. Psicothema. 2020 May;32(2):245-252. DOI: http://doi.org/10.7334/psicothema2019.340.

90. DuBay M, Lee H, Palomo R, Evidence map of Spanish language parent- and self-report screening and diagnostic tools for autism spectrum disorder. Research in Autism Spectrum Disorders. 2023;102. DOI: https://doi.org/10.1016/j.rasd.2023.102117.

91. Canal-Bedia R, García-Primo P, Martín-Cilleros MV, Santos-Borbujo J, Guisuraga-Fernández Z, Herráez-García L, et al. Modified checklist for autism in toddlers: cross-cultural adaptation and validation in Spain. J Autism Dev Disord. 2011 Oct;41 (10):1342-51. DOI: http://doi.org/10.1007/s10803-010-1163-z.

92. Robins DL, Fein D, Barton ML, Green JA. The Modified Checklist for Autism in Toddlers: an initial study investigating the early detection of autism and pervasive developmental disorders. J Autism Dev Disord. 2001 Apr;31(2):131-44. DOI: http://doi.org/10.1023/a:1010738829569.

93. García Primo P, Santos Borbujo J, Martín Cilleros M V., Martínez Velarte M, Lleras Muñoz S, Posada De La Paz M, et al. Programa de detección precoz de trastornos generalizados del desarrollo en las áreas de salud de Salamanca y Zamora. An Pediatría. 2014 May 1;80(5):285–92. DOI: https://doi.org/10.1016/j.anpedi.2013.06.030

94. Magán-Maganto M, Canal-Bedia R, Hernández-Fabián A, Bejarano-Martín Á, Fernández-Álvarez CJ, Martínez-Velarte M, et al. Spanish Cultural Validation of the Modified Checklist for Autism in Toddlers, Revised. J Autism Dev Disord. 2020 Jul;50(7):2412-2423. DOI: http://doi.org/10.1007/s10803-018-3777-5.